疫情如同一場全球性的“暫停鍵”,改變了人們對公共空間的認知。曾經承載競技賽事、萬人狂歡的體育場館,正在經歷一場靜默的“身份革命”。后疫情時代,品牌體育建筑不再只是追逐速度與激情的象征,而是轉身為社區療愈的容器,用包容的姿態縫合人與人之間的裂痕。

從“宏大敘事”到“微小關懷”

過去,體育建筑的設計邏輯圍繞著“競技”展開。高聳的看臺、標準化的賽道、聚焦于中心的賽場,無一不在強化“表演者”與“觀眾”的界限。而如今,空置的場館、高昂的維護成本,促使設計師重新思考:這些龐然大物能否真正服務于普通人的日常需求?

倫敦的某社區體育中心給出了答案。他們將廢棄的足球場改造成露天瑜伽廣場,在跑道旁增設心理咨詢角,用可移動的隔斷劃分出親子活動區。場館不再依賴賽事收入,而是通過低價會員制、公益工作坊與居民建立深度連接。這種“去中心化”的設計,讓體育建筑從“仰望英雄”轉向“擁抱凡人”。

療愈,一種新的空間語言

后疫情時代的“療愈”,不僅是身體康復,更是心理重建。體育建筑的空間優勢恰好契合這一需求。挑高的穹頂能緩解壓抑感,開闊的場地便于保持社交距離,而曾經用于競技的設施,也能轉化為促進協作的工具。

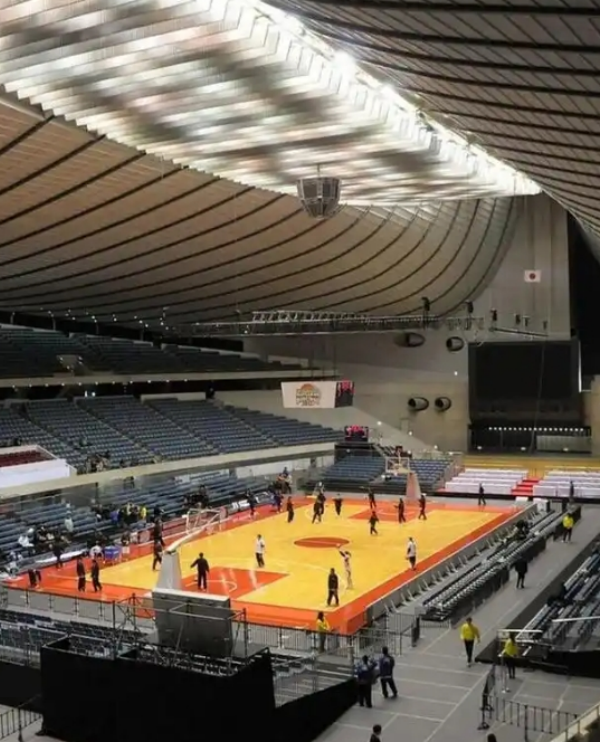

日本東京某體育館的改造堪稱典范。場館頂部加裝了自然光導入系統,讓陽光灑滿大廳;籃球場在非比賽日變為冥想空間,木質地板搭配環繞立體聲,模擬森林環境;更衣室被改造成臨時藝術展廳,展出居民創作的疫情主題畫作。建筑師坦言:“我們試圖用空間治愈被隔離創傷的記憶。”

社區紐帶的重構實驗

當體育場館放下“專業主義”的身段,它便成了社區關系的粘合劑。在紐約,一個社區游泳池被改造成“水上社交實驗室”。老年人在這里參加水中太極班,青少年組建水上排球聯盟,單親家庭通過親子游泳課建立互助社群。管理員發現,人們不再匆匆來去,而是自發組織讀書會、二手市集,甚至成立社區應急志愿隊。

這種轉變背后,是公共空間從“功能導向”到“關系導向”的進化。體育建筑開始承擔起培育社會資本的責任當人們在攀巖墻上互相保護,在舞蹈教室即興合作,疏離感逐漸被信任感取代。

叛逆背后的必然

體育建筑的轉型看似叛逆,實則是時代需求的倒影。當全球經歷集體創傷后,人們對“在一起”的渴望遠超對“爭輸贏”的熱衷。未來的公共空間或許不再需要英雄主義的敘事,而是成為一張溫柔的網,接住每一個需要歸屬感的靈魂。

這場轉身尚未完成,但至少,鋼筋水泥鑄就的競技場,終于學會了傾聽社區的心跳。